為精準對接專業實踐教學需求����、完善人才培養方案��,11月19日下午��,蒙古學學院黨委書記格根塔娜��、院長白秀峰、副院長小花及兩位系主任一行,前往呼倫貝爾市文化館開展專業調研,并簽署實踐教學基地合作協議�����。呼倫貝爾市文化旅游廣電局副局長羅偉����、呼倫貝爾市文化館館長崔曉明及市非遺保護中心相關工作人員熱情接待了調研團隊并參與交流�����。

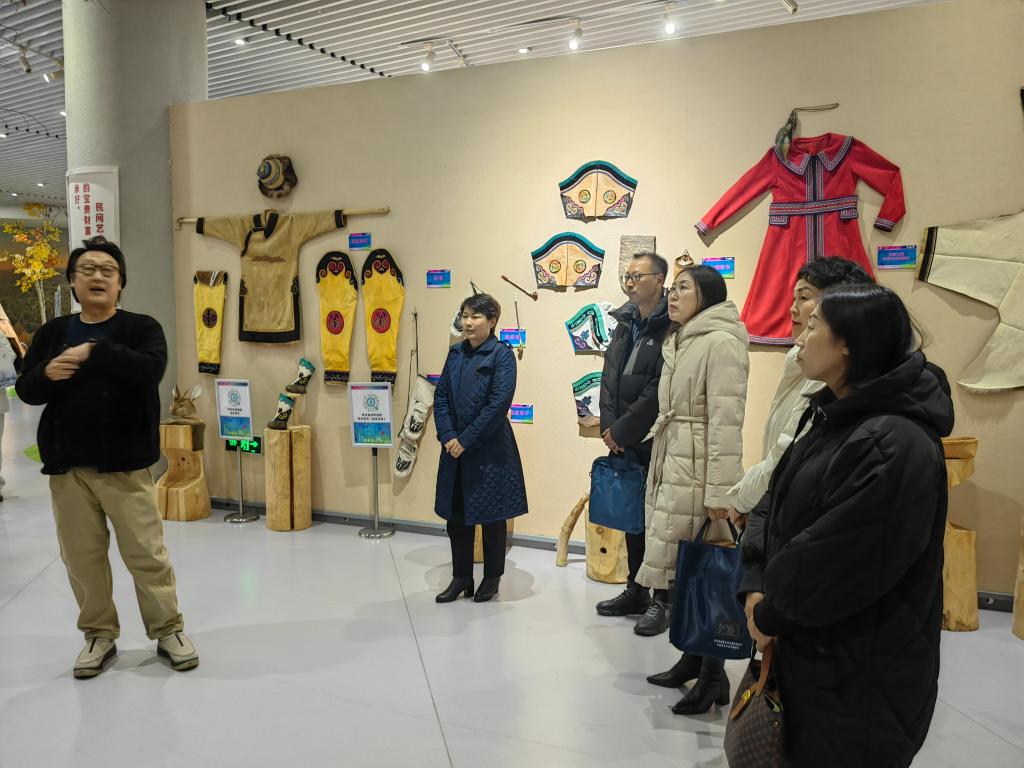

本次調研緊扣呼倫貝爾市非遺保護現狀��、分布特征、傳承人培育、產業鏈發展等核心議題,同時聚焦非遺在促進社會發展��、助力鄉村振興中的實踐價值��,旨在通過校地合作搭建實踐平臺�����,推動非遺保護傳承與高校人才培養深度融合。調研期間�����,在工作人員引導下,調研團隊先后參觀了市文化館非物質文化遺產展廳,系統了解了涵蓋森林文化��、農耕文化�����、草原文化的多元非遺資源����。講解員詳細介紹了多民族非遺項目的歷史淵源��、保護成果及傳承現狀,鮮活的文化載體讓調研團隊直觀感受了呼倫貝爾非遺的豐富內涵與獨特魅力。在自治區傳統工藝工作分站,調研團隊與非遺傳承人進行面對面交流����,深入探尋民族工藝品的制作流程��、技藝精髓與創新方向,近距離鑒賞了蘇繡、牛角雕、樺樹皮手工藝等精美作品,對非遺技藝的活態傳承與市場化發展有了更全面的認識����。

參觀調研之后����,雙方舉行實踐教學基地簽約儀式����。根據協議,呼倫貝爾市非物質文化遺產保護中心將正式成為蒙古學學院實踐教學基地��,未來將依托市文化館的非遺資源優勢與學院的教學科研力量����,共同開展實踐教學、傳承人培訓�����、非遺課題研究等合作�����,為學生提供沉浸式實踐平臺�����,同時助力呼倫貝爾非遺的系統性保護與創新性發展����。

此次校地合作是蒙古學學院落實人才培養方案、強化實踐教學環節的重要舉措�����,不僅為高校師生搭建了接觸非遺����、研究非遺的實踐橋梁,更將推動非遺資源轉化為教學資源�����,促進非遺保護傳承與鄉村振興�����、文化產業發展深度聯動�����,為呼倫貝爾文化強市建設注入高校力量。雙方表示,將以實踐教學基地為紐帶,持續深化合作內容����、拓展合作領域�����,實現校地共贏�����、協同發展�����。